【保存版】企業が「新卒採用」を行うメリット3選

はじめに:新卒採用をする企業が約17%増えている!?

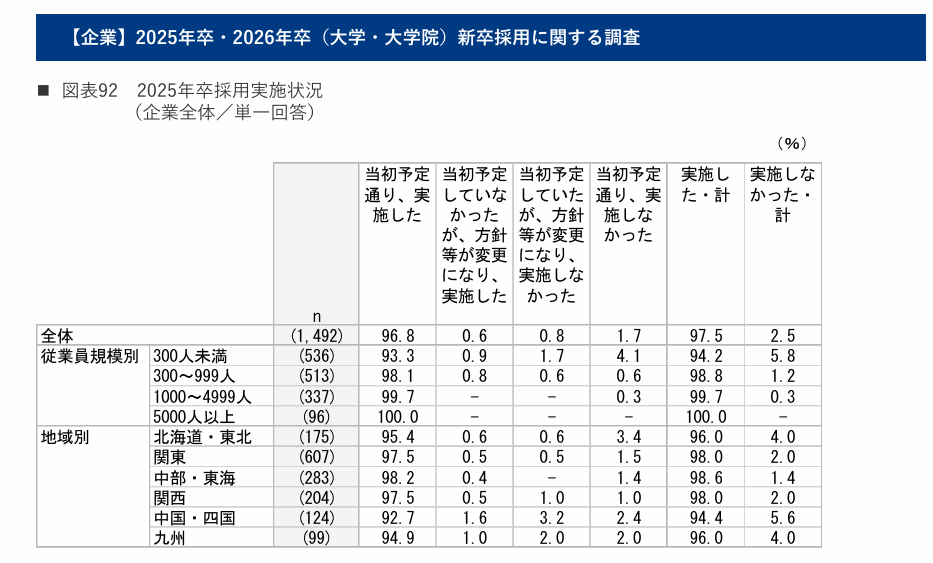

近年、新卒採用を行う企業が増えてきています。就業白書(2025)によると約97%の企業が新卒採用を行ったとあり、採用予定人数も全体平均で約30名にも及びます。なぜこんなにも「新卒採用」が人気を博しているのでしょうか。

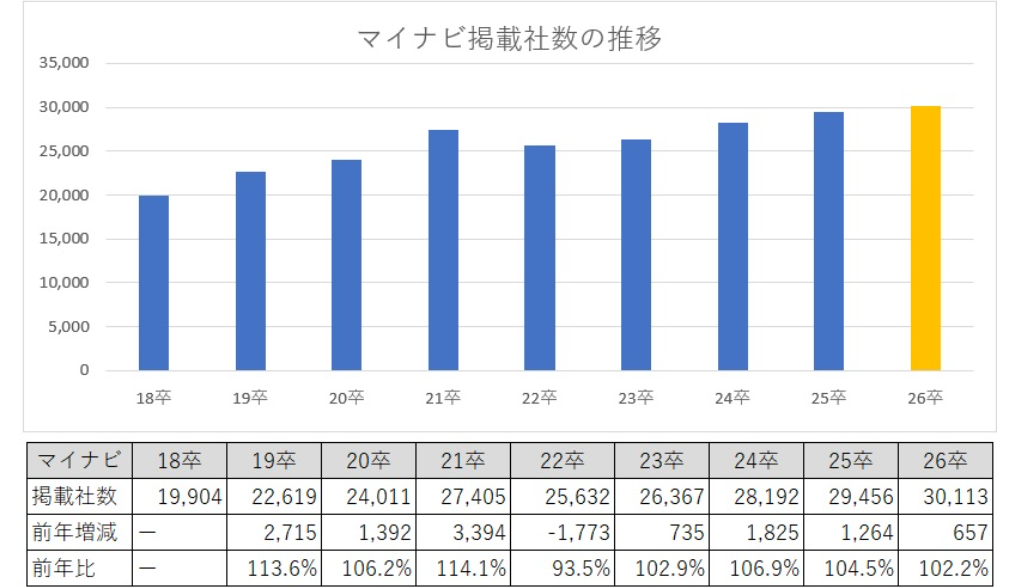

数年前は、即戦力を求めて中途採用にシフトする企業が増加傾向にありました。特にコロナ禍直後の2020〜2021年頃は、新卒採用を抑制し、変わりに即戦力としての中途人材に頼る傾向が強まりました。しかし、現在ではその流れが反転し、多くの企業が再び新卒採用を積極的に行うようになっています。実際マイナビに掲載されている企業を見るとコロナ渦であった22卒と比べると26卒の掲載社数は約17%上昇している。

2026マイナビ・リクナビ登録者数&掲載者数 都道府県別データより引用

その大きな背景として、中途採用市場の競争激化があります。特にIT・専門職を中心に優秀な人材の奪い合いが起こり、採用単価が高騰しています。また、内定辞退や早期退職などで採用のミスマッチも増え、採用コストが成果に結びつかないケースも目立ちます。このような中で、「自社に合う人材を育てる」という考え方が見直され、新卒採用の価値が再評価されているのです。

また、新卒採用は企業ブランディングや組織活性化にも寄与します。若手社員が入ることで社内に新たな視点や活気が生まれ、中堅・ベテラン層にも刺激を与えます。採用活動を通じたSNSやオウンドメディアでの情報発信も、企業の魅力を外部に伝える絶好の機会となっています。

加えて、少子高齢化の進行により、若年層の採用自体が難しくなってきており、将来に備えた「人材のストック」を今のうちから積み上げる必要があります。中途市場に依存しすぎず、自社で育てる体制を整えることは、持続的な組織づくりの観点でも重要です。

このように、中途採用の限界と将来への人材投資の必要性が重なり、多くの企業が再び新卒採用を重視するようになっているのです。 今回は新卒採用支援を主に関西で行う株式会社エンライブンがこれまでの経験をもとに「新卒採用」のメリットを3つ紹介します。

メリット1:社内が毎年フレッシュに

前章で記述したように「中途採用」から「新卒採用」へ比重を置く現在だが、中途採用を超える良さはあるのでしょうか?

新卒採用は、時間と手間をかける分、自社文化に深く根付いた人材を育てられ、会社全体を活性化させるという大きなメリットがあります。毎年フレッシュな人材が加わることで、社内に新しい風とエネルギーが流れ、組織の未来を支える人材基盤を築けます。

中途採用は即戦力として現場にすぐ入れるため、企業にとっては教育負担が少なく「楽」な選択肢です。しかし、前職でのやり方や価値観が染みついている分、組織全体での足並みがそろいにくく、文化や一体感が薄れることがあります。

しかし、その「楽さ」には落とし穴もあります。これは当社の経験談ですが、中途採用ばかりを続けていると、社員一人ひとりの価値観や仕事の進め方にバラつきが出やすく、組織全体としての一体感や文化が薄れていってしまうことがあります。前職でのやり方が染みついている分、組織になじむまでに時間がかかり、結果として会社全体が「まとまらない」「足並みがそろわない」状態になります。

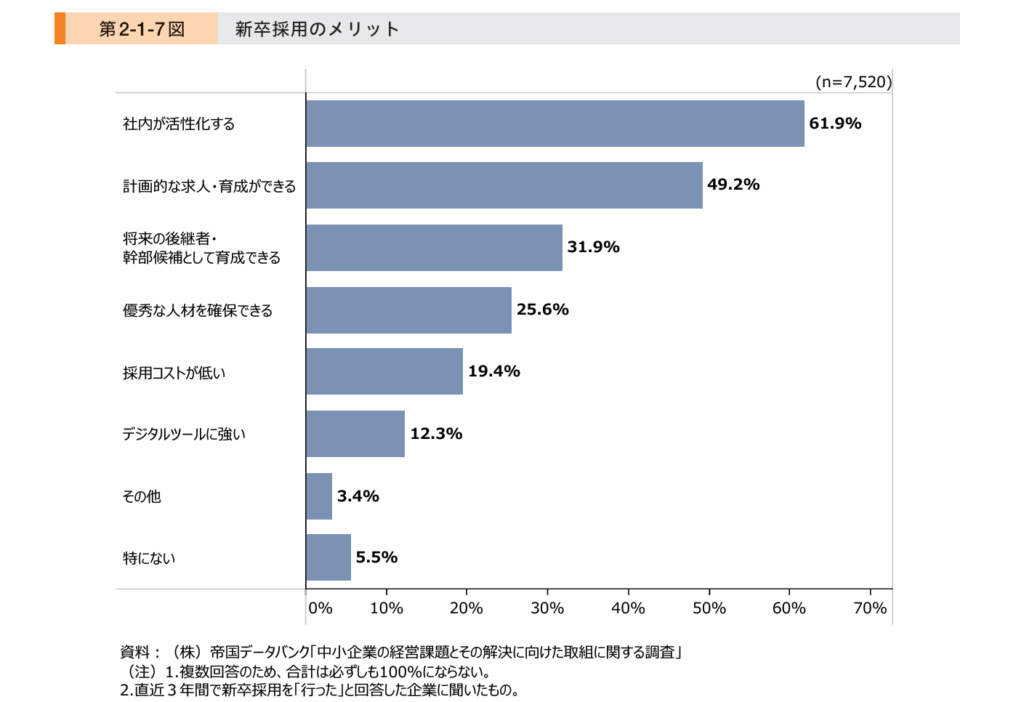

一方、新卒採用で入社した社員が一人前になるまで手間がかかります。入社したばかりの学生たちは、社会人としてのマナーや基礎から教えなければなりません。最初は時間もかかるし、失敗も多い。けれど、そのぶん企業文化や業務の進め方をゼロから丁寧に伝えることができます。時間をかけて育てることで、会社にしっかりと根付いた「自社らしい人材」へと成長していきます。 そして、新卒採用の一番の魅力は、会社にフレッシュな風を吹き込んでくれることです。初めての名刺交換に緊張する様子、仕事に真剣に取り組むまなざし、同期と支え合いながら成長する姿…。その一つひとつが社内に明るさとエネルギーをもたらし、先輩社員や上司にも良い刺激になります。毎年新卒を迎えるたびに、「またこの季節が来たな」と、会社全体がキラキラと活気づく。これは中途採用ではなかなか得られない、新卒ならではの価値です。実際、中小企業白書(2024)では新卒採用のメリットとして「社内が活性化する」と答えている企業は約62%で最大の結果となっています。

中小企業白書(2024)より引用

もちろん中途採用も重要です。即戦力が必要な場面では欠かせません。しかし、組織の土台や未来を支える存在としては、やはり新卒採用の意義は大きいのです。

新卒採用は、短期的な戦力化には時間がかかりますが、自社の文化を未来につなぎ、組織全体を継続的に成長させる土台を築くことができます。中途採用だけでは得られない「社内の活性化」が実現し、結果として企業の持続性につながります。手間を惜しまず未来のために人材を育てることこそが長く強い企業を創れるのではないでしょうか。

メリット2:新卒社員が社内引き締め役に

新卒社員が入社することで、会社には「新しい風」が吹き込まれます。フレッシュな存在である彼らは、業務の即戦力という点ではまだ未熟かもしれませんが、組織にとってはかけがえのない存在です。その理由のひとつが、「素人であること」の価値です。

新卒社員は、社会人経験がないからこそ、「なぜそれをするのか」「どうしてこのやり方なのか」という当たり前に埋もれた疑問を率直に言葉にしてくれます。これは、長年働いている社員では見落としがちな視点です。そうした問いかけに耳を傾けることで、企業側も初めて教育やマニュアル、指示の曖昧さに気づくことができます。つまり、新卒が入ってくることで、会社の教育体制そのものが言語化され、整っていくのです。

また、新卒社員は会社への貢献意欲が非常に高く、礼儀やあいさつ、報連相(報告・連絡・相談)といった基本を丁寧に実践します。「ちゃんとしよう」という意識が強く、それがまわりの先輩社員にも良い影響を与えます。

ある不動産会社では、ここ数年新卒採用を行わず、中途採用中心でした。しかし、教育体制が属人的になり、業務の進め方がバラバラになっていました。そこで新卒採用を再開したところ、入社した社員が「この作業はなぜ必要なんですか?」と素朴な疑問を投げかけ、手順やルールの見直しが進みました。さらに、新卒の礼儀正しい行動が先輩社員の意識を引き締め、社内の雰囲気も改善しました。

これは例えると高校生の制服文化と同じなのです。高校1年生が入学したばかりの頃、制服をきちんと着てルールを守っている様子を想像してみてください。最上級生である高校3年生が、少しずつ制服を崩して着たり、校則をゆるくとらえていたとしても、新入生のまっすぐな姿にふれて「あ、初心に戻らないとな」と感じることがあります。会社でも同じことが起こります。新卒のまっすぐな姿勢が、職場にある「なんとなく緩んでいた空気」を引き締めるのです。

もちろん、新卒がいくらフレッシュでも、業務知識や経験においては上司や先輩にはかないません。けれども、「わからない」からこそ生まれる視点や、基本を大切にする姿勢には、組織を活性化させる力があります。

新卒社員は、会社の原点を映す鏡です。素直な疑問と前向きな姿勢で、企業文化や教育体制を見直すきっかけを与えてくれる。だからこそ、新卒が入ってくる職場は、自然と風通しが良くなり、成長し続ける土壌が育つのです。

メリット3:次世代リーダー育成ができる

企業は、新卒入社から数年の若手社員に対し、リーダーや店長、時には代表候補といった責任ある役割を任せるチャンスを与えることがあります。この早期抜擢は、若手社員のキャリアを大きく飛躍させ、将来の幹部人材へと成長する土台を築く施策となります。

現場では、上司がある日突然「店長をやってみないか」「次のリーダーを任せてみようと思う」と声をかけることもあります。いわば“ポンっと任せる”無茶ぶりです。しかし、これは場当たり的な人事ではなく、誠実にコツコツと成果を積み重ねてきた社員を「信頼できる人材」と評価した結果です。管理職候補や中堅社員が不足している場合、企業は早い段階から若手に責任ある役割を与えることで、組織の将来を担うリーダーを育成します。

こうした任命は、本人にとって大きなプレッシャーであり、不安も伴います。それでも、企業はあえて挑戦の場を与えることで、「信じてもらえた」という喜びや「必要とされている」という実感を若手に感じさせ、挑戦意欲を引き出します。

この機会が単なる人手不足の対応ではないのは、企業が社員の仕事ぶりを日々見て、「この人なら任せられる」と判断しているからです。想定外の任命であっても、それは信頼の積み重ねが形となった証です。

企業がこうした抜擢を行うことで、若手は急速に視野を広げ、自信を深め、リーダーシップを磨きます。新卒から早期に責任ある役割を任される経験は、視野の拡大・自信の向上・リーダーシップの醸成を同時に促し、将来の幹部や経営層として成長するための確かな土台となります。

まとめ:未来を創るために、いま企業ができる一歩とは

企業の未来は、人材にかかっています。特に新卒採用は、単に若手を増やすための手段ではなく、組織の文化や価値観を次世代へつなぐ重要な仕組みです。未経験だからこそ気づけること、基本を大切にする姿勢、そして「やってみるか」という声に真っ直ぐ応えようとする誠実さ――新卒社員は、会社に新たな風を吹き込み、周囲に良い影響を与えてくれます。

もちろん、育てるには時間も手間もかかります。しかし、だからこそ得られる信頼関係や成長の連鎖は、企業の大きな財産となります。中途採用だけに頼るのではなく、将来のリーダーを社内で育てる覚悟を持つことが、持続的な企業成長につながるのです。

未来を創るために、いま企業ができる一歩。それは、若手にチャンスを与え、育てる文化をつくることにほかなりません。

参考サイト

2026マイナビ・リクナビ登録者数&掲載者数 都道府県別データ

中小企業白書(2024)第2部 第1章 人への投資と省力化